| 名 称 / | 佳木山 太融寺 |

|---|---|

| 宗 派 / | 高野山真言宗 |

| 開 創 / | 弘仁12年(821年) |

| 開 基 / | 弘法大師 |

| 本 尊 / | 千手観世音菩薩(大阪市文化財) |

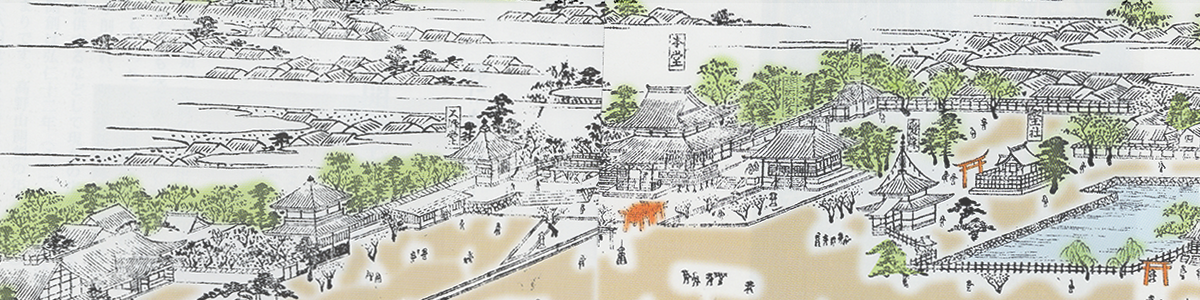

太融寺縁起

太融寺は寺伝によりますと、弘仁12年(821)、弘法大師が当時この地にあったという森の中から異香の薫りを放つ霊木を採られ、地蔵菩薩と毘沙門天とを刻んで草庵を結ばれたことがその始まりです。このことに大いに興趣を感じられた嵯峨天皇が、その翌年この地に行幸なされ、ご自身の念持仏を下賜されました。その念持仏こそ千手観世音菩薩であり、本堂のご本尊として信仰されています。

承和10年(843)、嵯峨天皇の皇子である河原左大臣源融公がこの地を訪れ、八町四面を画して七堂伽藍が建立されました。そして霊木によって創建された故事により山号を佳木山とし、源融公の諱をとって太融寺と名づけられました。

慶長20年(1615)5月、大阪城落城のとき兵火で全焼しましたが、寺地は削られながらも元禄年間に本堂や南大門など二十五棟が復興し、「北野の太融寺」と人々に親しまれ、浪華の名刹として大いに栄えました。当時を偲ぶ境内地の名称は今も、太融寺町・堂山町・神山町などとして残っています。

しかし、残念なことに昭和20年(1945)6月、戦災で堂塔伽藍一切が灰燼に帰しました。幸いにもご本尊千手観世音菩薩は早くから高野山に預けられていたため、無事にそのお姿を今に留めています。また梵鐘は戦時の物資供出となるところでしたが、美術品として優れたものであるとして免れ、今も厳かに音色を響かせています。戦後は再建に着手し、本堂・大師堂・一願堂・護摩堂・宝塔・客殿・本坊・庫裡・鐘楼・東西南北の門・御供所など二十余棟が復興いたしました。

平成18年(2006)10月、これまでの本坊を、寺の行事はもとより多目的に活用できるように建て替え、平成29年(2017)12月には、戦災で焼失した辯天堂を小祠として再建しました。

平成から令和の時代を迎えました。令和2年(2020)には太融寺が創建されて1200年の記念の年を迎えます。記念事業として令和元年(2019)10月、永代供養のお位牌をお祀りする八角堂を建立しました。引き続き東門再建及び東境内整備(令和2年10月完成予定)を進めております。

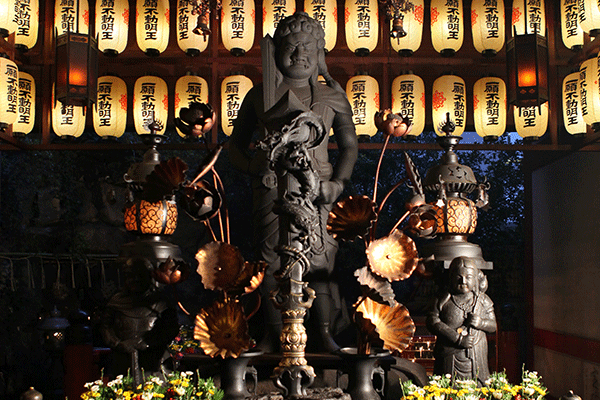

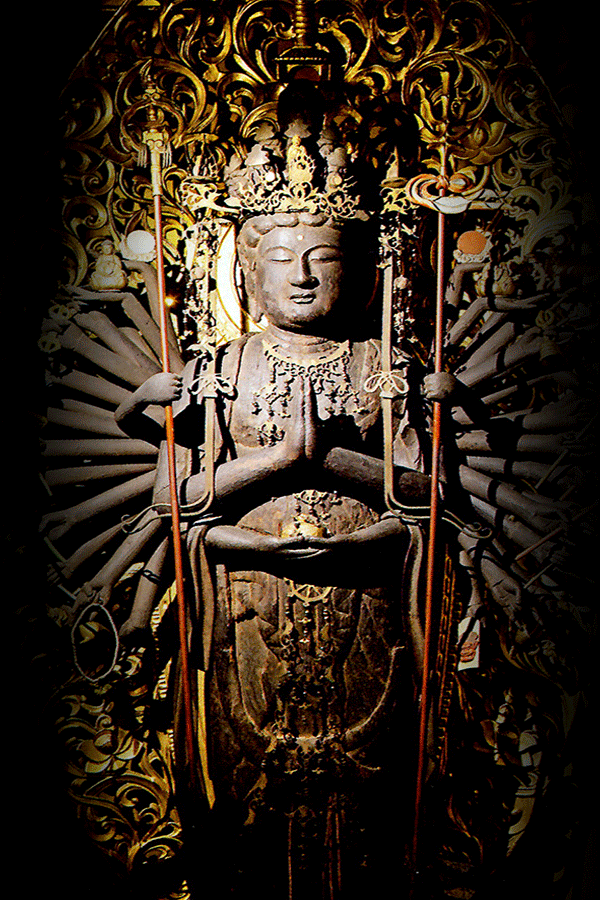

太融寺本尊

ご本尊の木造 千手観音菩薩立像は大阪市指定文化財です。

太融寺の本尊としてまつられる木造千手観音菩薩立像は、平安時代の作品であり、市内に残る古仏のひとつです。頭上に仏面(ぶつめん)一面と化仏(けぶつ)九面を配置し、全部で四十二本の手をあらわす形式の千手観音像です。太陽や月、武器や道具など、さまざまな持物(じもつ)を手にとっています。

頭上の面や手の部分などは江戸時代に修復されていますが、全体として、つくられた当時の様子がよく残っています。像の本体は、頭部と体部を一本の木材から彫り出す、一木造(いちぼくづくり)の技法を用いてつくられています。木の乾燥による割れを防ぐため、像の内側に空洞をつくる内刳り(うちぐり)や割矧ぎ(わりはぎ)の技法は用いられず、古い様式をとどめています。一方で、衣の模様の浅い上品な彫り方や、体の奥行きが浅いことなど、平安時代後期の定朝様(じょうちょうよう)と呼ばれる様式の影響がうかがえます。

秘仏ですが、毎年1月18日ご開帳をいたします。

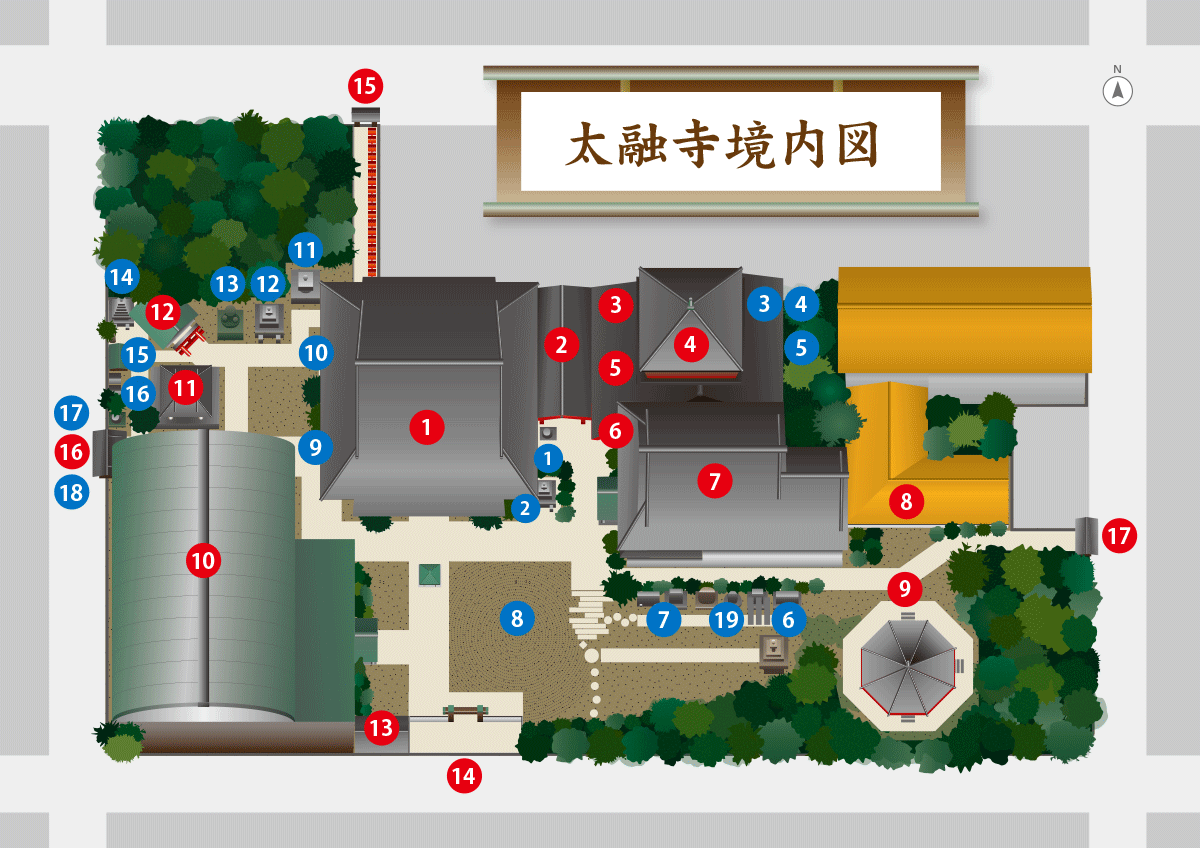

境内案内

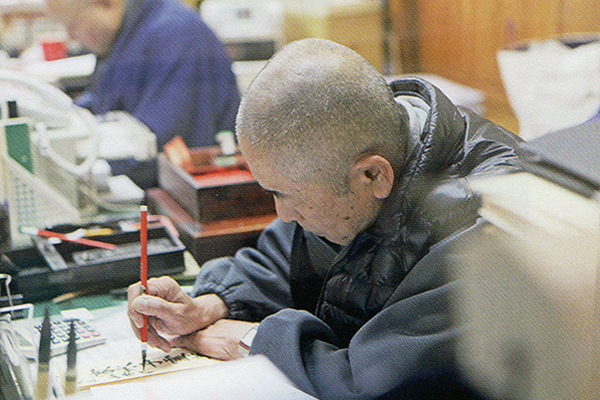

境内の各所では、季節を問わず月並みの行事や催しが粛々と修され、仏さまへの信仰は連綿と続きます。案内図の番号をクリックすると、説明箇所へ移動します。

本堂

昭和35年再建

本尊 千手観世音菩薩

賜嵯峨天皇念持仏 / 平安時代作

脇仏 地蔵菩薩 毘沙門天

毎月18日 観音経読誦会

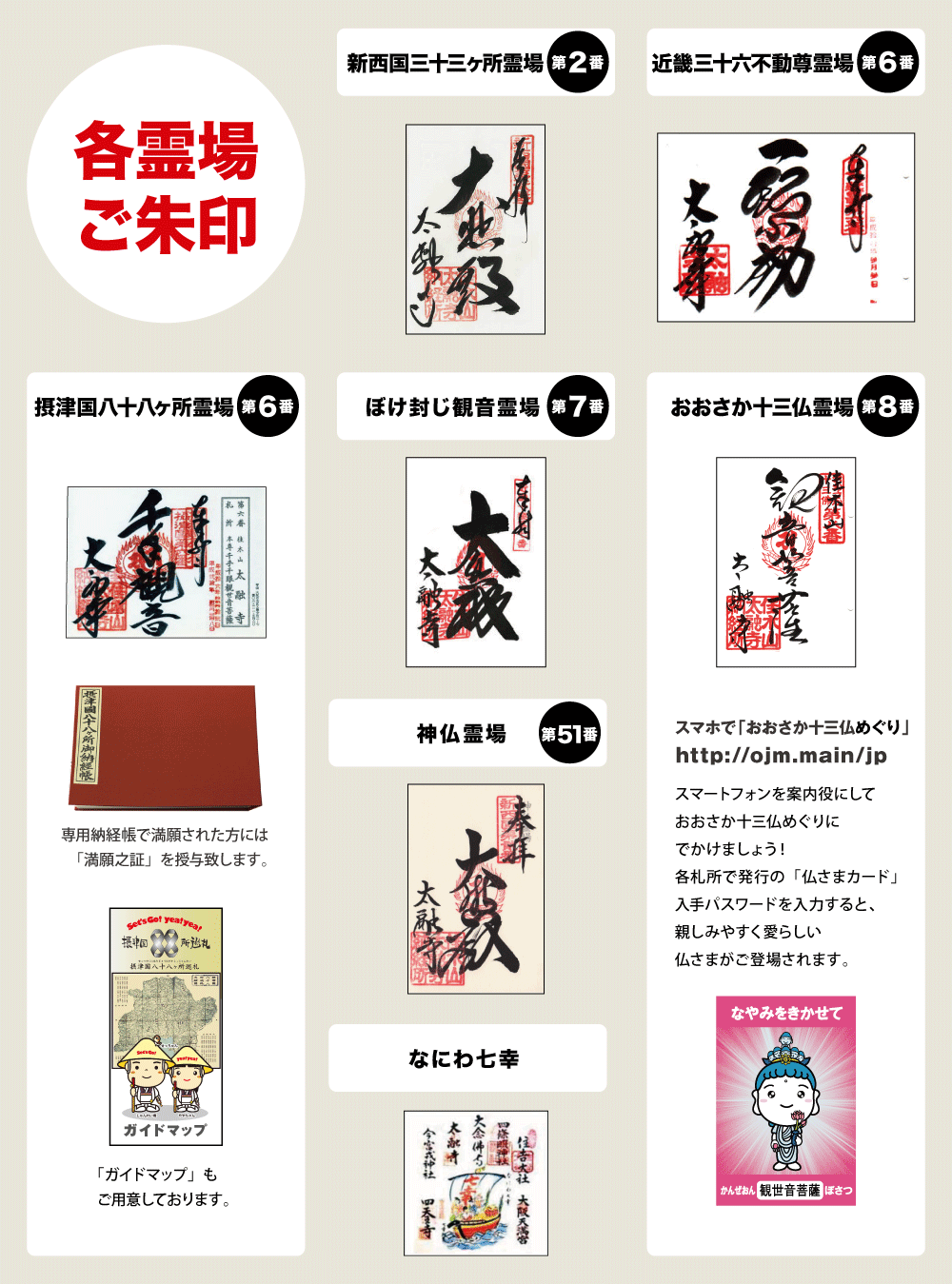

新西国三十三所霊場 第2番札所

おおさか十三仏霊場 第8番札所

神仏霊場 第五十一番札所

お札・お守り

お供え所・納経所にて、厄除け(魔除け)、招福(開運、幸運)、加護などの願いをこめたお守を授与いたします。

また、災いを防ぎ吉善を招く神秘的な力が宿ったお札の授与にも応じています。

お札

➊ 一願不動明王 1000円

➋ 千手観世音菩薩 1000円

お守り

➌ 一願不動 開運守 1000円

➍ 学業成就守 1000円

➎ 身代守(赤・紺)1000円

➏ 交通安全守 1000円

➐ ひょうたん守 不動明王御影入 500円

➑ ひょうたん守 五色無病息災 500円

➒ ひょうたん守 本黄楊千生無病 500円